2009年11月27日

NCS表色系 後半

NCS続きです。

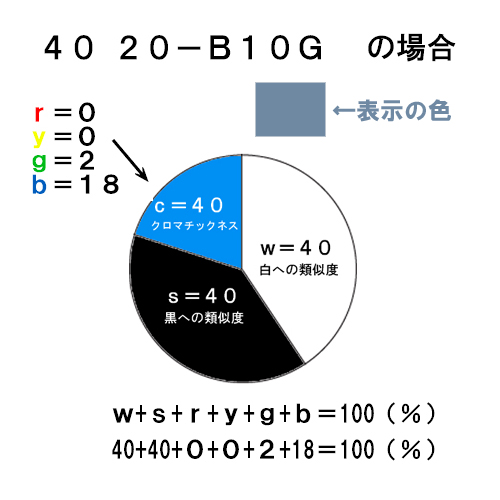

実際の色を例に説明いたしますね。

*********************************

アクエリアスのつぶやき

一応さ、簡単に白への類似度は出るんだけど、

なんでこんなに説明しなきゃならんのだ!

ややこしいことしないで白への類似度も最初から表示しとけ!って思うわよね。

まあNCSはオストワルトさんの作ったオストワルト表色系

(これは混色系)の顕色系バージョンだから仕方ないかも・・・。

だれだ?わけわかんないからってオレは草食系だの肉食系だの言ってる奴は・・・。

第一 『類似度』 って言葉がなじみがなくってわけわかんないよねー。

まあ、なんでも最初に作った人が天下なわけよ。

くやしかったらお前がオリジナルを創れってはなしだよね。(^^;

***********************************

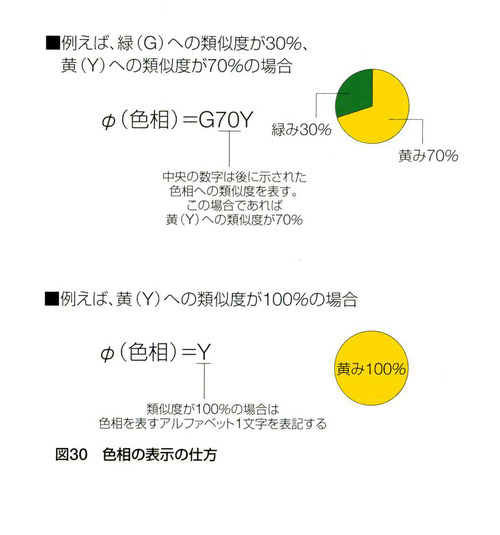

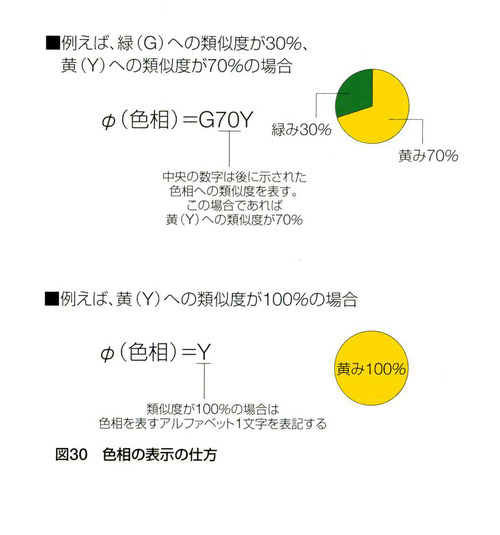

次は色相(Φ)の説明です。

円グラフだとこんな割合よ~~。

とまあこんな具合ですが、わかった???

このUP4時間ぐらいかかってます。

誰も見てなかったらむっちゃ泣ける~~~~(T・T)

実際の色を例に説明いたしますね。

*********************************

アクエリアスのつぶやき

一応さ、簡単に白への類似度は出るんだけど、

なんでこんなに説明しなきゃならんのだ!

ややこしいことしないで白への類似度も最初から表示しとけ!って思うわよね。

まあNCSはオストワルトさんの作ったオストワルト表色系

(これは混色系)の顕色系バージョンだから仕方ないかも・・・。

だれだ?わけわかんないからってオレは草食系だの肉食系だの言ってる奴は・・・。

第一 『類似度』 って言葉がなじみがなくってわけわかんないよねー。

まあ、なんでも最初に作った人が天下なわけよ。

くやしかったらお前がオリジナルを創れってはなしだよね。(^^;

***********************************

次は色相(Φ)の説明です。

円グラフだとこんな割合よ~~。

とまあこんな具合ですが、わかった???

このUP4時間ぐらいかかってます。

誰も見てなかったらむっちゃ泣ける~~~~(T・T)

2009年11月26日

『NCS』表色系 前半

色を表わすシステムには顕色系と混色系と大きく二通りあります。

その違いはここクリック

今日は顕色系の中からNCSをご説明いたしますね。^^

NCS(Natural Color System)はスウェーデン工業規格に制定されている表色系です。

まずは「へリングの反対色説」の説明から・・・。

*************************************

<へリングの反対色説>

(へリングのはんたいしょくせつ)

赤⇔緑 黄⇔青 白⇔黒

19世紀、ドイツの生理学者へリングが1874年発表提唱した色覚説です。

色の基本感覚として赤―緑、黄―青、白―黒の3組の反対色を仮定した。(6主要色)

6主要色は、ヘリングの心理四原色である赤・黄・緑・青の4色の有彩色に、白と黒という2色の無彩色を加えた色である。

へリングは網膜から送られた光の信号に赤―緑ユニット、黄―青ユニット、白―黒ユニットがあると仮定し、それぞれのユニットは光によって、+と-という化学的変化を起こすと考えた。赤、黄、白は+の感覚を、緑、青、黒は-の感覚を、もたらす。

白―黒ユニットは明度に対応し、

赤―緑ユニット、黄―青ユニットの+・-の組み合わせにより、さまざまな色相が知覚されるというもの 。

例えば、赤―緑ユニットから-の信号緑を、黄―青ユニットから+の信号黄が出力されると、色相は黄緑として知覚される。

*************************************

ではいよいよNCSです。

ヘリングの反対色説に基づく6主要色である

白(W)、黒(S)、赤(R)、黄(Y)、緑(G)、青(B)

に基づき、それぞれに対する類似度(各原色がどのくらい含まれているか)である

w、s、r、y、g、bによって色は表示される。

※ 黒(S)は、スウェーデン語で svart だから。

(↑わたしはスェ―デン語など知らないので正確にはなんと発音するのかわかりません。(^^;

黒なので暗いしシャドーのSと覚えています。 ガハッ^^;)

色空間はオストワルト表色系に似ているが、オストワルト表色系は回転混色による心理物理的な混合比で色を表示しているのに対して、NCSは人間の目で感じられる基本色の割合(心理的な尺度による知覚量)で表示している。

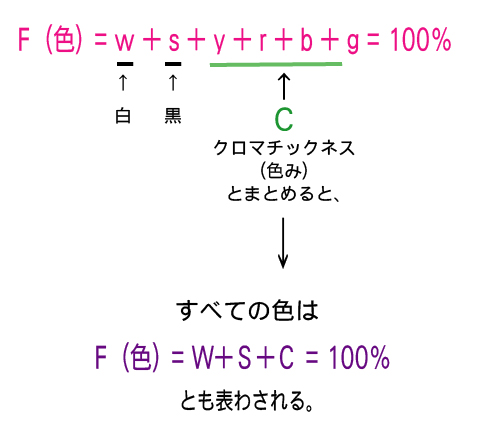

したがって、任意の色(F)はこれらの主要色への類似度(w、s、y、r、b、g)で表示される。

(類似度とは、よーするにw、s、y、r、b、gの6つ感覚においてどれがどれだけ感じられるかの%量を示します。)

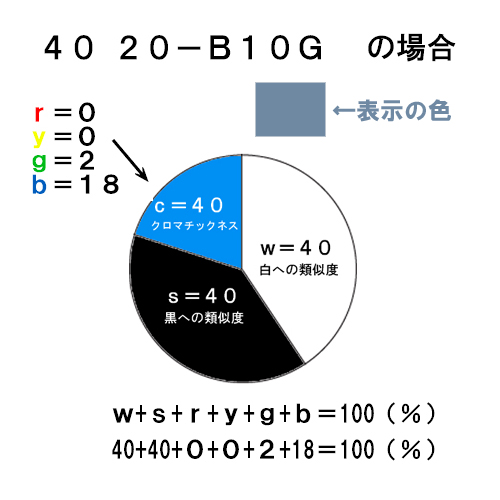

F(色) = w + s + y + r + b + g = 100%

色みを c(クロマチックネス) = y + r + b + g とまとめると

(*ここでは色を100%で表わすということをまず頭に入れてください。)

NCSはオストワルトと同様に明度や彩度という概念はなく、明度は「理想的な黒への類似度(w)」、彩度は「理想的な色への類似度(c※)」で表す。

※ c は「クロマチックネス」 で、白とも黒とも類似性が全くない、理想的な色との類似度

感覚的な例えなのですが、wとsの割合で「明度」が分かり、c(クロマチックネス)で色み量「彩度」が分かります。

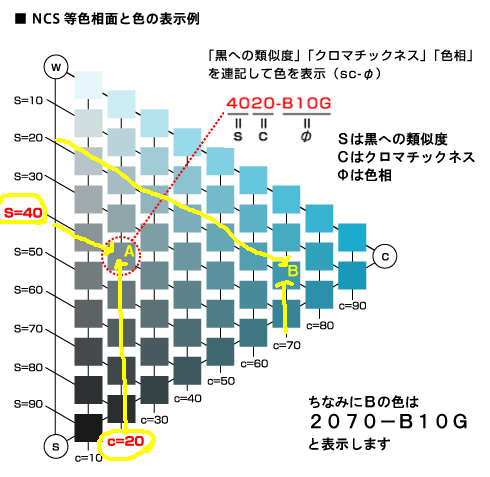

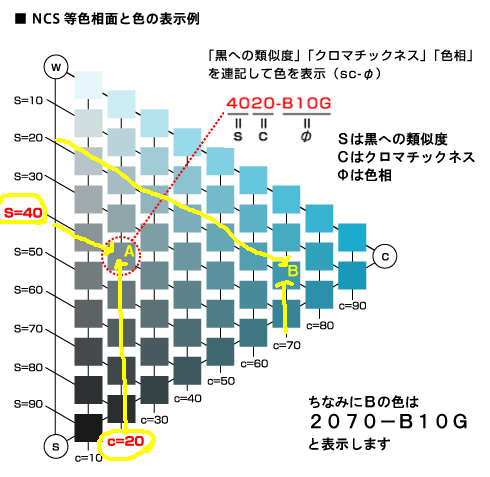

● 等色相面と色表示

NCS等色相面では、

「黒への類似度(s)」

「クロマチックネス(c)」

「色相(Φ)」

を連記して色を表示する。

sc-Φ

ちなみにΦはフィーとかファイと読みます。(わたしは団子と呼んでいますが。(笑))

0の場合は「00」、クロマチックネスが100の「純色」の場合は「c」で表示し、表示されない白への類似度は、100から黒への類似度とクロマチックネス数値をを引いて求める。

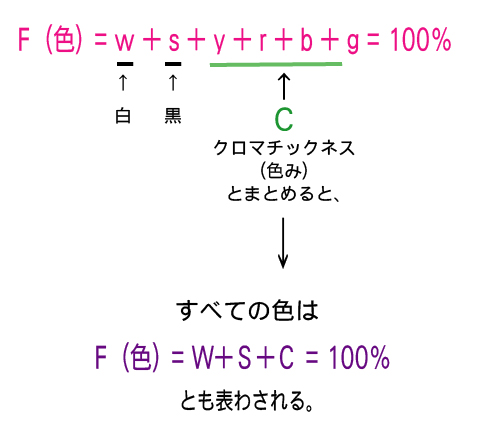

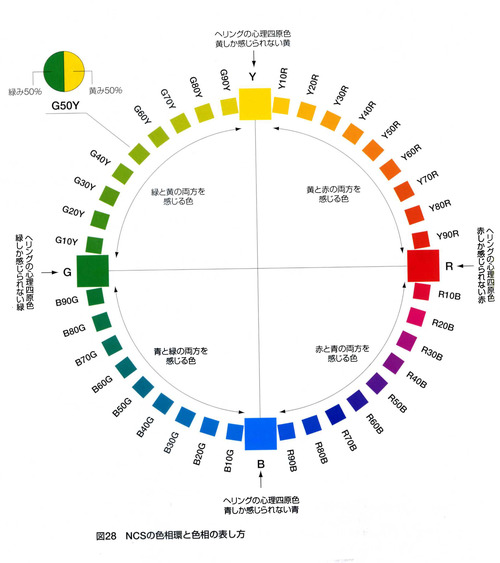

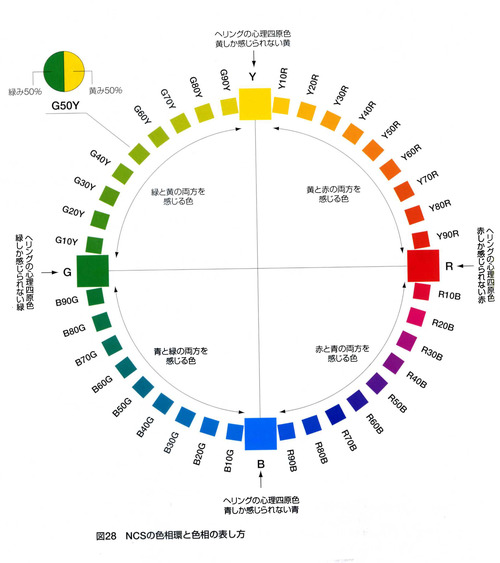

● 色相環 (ここは色相のみについての説明です。)

色相はΦ(フィー)といい、6主要色の黄(Y)、赤(R)、青(B)、緑(G)が色相環を4等分した位置に置かれ、隣り合う2色に対する類似度で%で表示される。

中央の数字は後ろの記号で表される色への類似度を表し、表示順序は決まっていて、逆になることはない。(Y → R → B → G)

4色のうちの1色だけに近似する場合は、「Y」のように一文字だけで表示される。

ここは色相Φに関するところですが、

F(色)=W+S+C の

c(クロマチックネス) = y + r + b + g にも関係するところです。

ここは分かりづらいかもしれないので後で書きくわえますね。

● 色表示

(ここは実際にNCSで使われる数字や記号を使って色をどう表示するのかの説明です。)

ここまでで3時間かかりました。(苦笑)

もう仕事の時間なので止めます。

〆を書いていませんが、勉強されている方はおおよそ意味が分かるはずです。

また追記するかもです。

受験される方はまた覗いてね。分からないことがあれば書き込みして下さいね。^^

では~~~~ (^0^)/

その違いはここクリック

今日は顕色系の中からNCSをご説明いたしますね。^^

NCS(Natural Color System)はスウェーデン工業規格に制定されている表色系です。

まずは「へリングの反対色説」の説明から・・・。

*************************************

<へリングの反対色説>

(へリングのはんたいしょくせつ)

赤⇔緑 黄⇔青 白⇔黒

19世紀、ドイツの生理学者へリングが1874年発表提唱した色覚説です。

色の基本感覚として赤―緑、黄―青、白―黒の3組の反対色を仮定した。(6主要色)

6主要色は、ヘリングの心理四原色である赤・黄・緑・青の4色の有彩色に、白と黒という2色の無彩色を加えた色である。

へリングは網膜から送られた光の信号に赤―緑ユニット、黄―青ユニット、白―黒ユニットがあると仮定し、それぞれのユニットは光によって、+と-という化学的変化を起こすと考えた。赤、黄、白は+の感覚を、緑、青、黒は-の感覚を、もたらす。

白―黒ユニットは明度に対応し、

赤―緑ユニット、黄―青ユニットの+・-の組み合わせにより、さまざまな色相が知覚されるというもの 。

例えば、赤―緑ユニットから-の信号緑を、黄―青ユニットから+の信号黄が出力されると、色相は黄緑として知覚される。

*************************************

ではいよいよNCSです。

ヘリングの反対色説に基づく6主要色である

白(W)、黒(S)、赤(R)、黄(Y)、緑(G)、青(B)

に基づき、それぞれに対する類似度(各原色がどのくらい含まれているか)である

w、s、r、y、g、bによって色は表示される。

※ 黒(S)は、スウェーデン語で svart だから。

(↑わたしはスェ―デン語など知らないので正確にはなんと発音するのかわかりません。(^^;

黒なので暗いしシャドーのSと覚えています。 ガハッ^^;)

色空間はオストワルト表色系に似ているが、オストワルト表色系は回転混色による心理物理的な混合比で色を表示しているのに対して、NCSは人間の目で感じられる基本色の割合(心理的な尺度による知覚量)で表示している。

したがって、任意の色(F)はこれらの主要色への類似度(w、s、y、r、b、g)で表示される。

(類似度とは、よーするにw、s、y、r、b、gの6つ感覚においてどれがどれだけ感じられるかの%量を示します。)

F(色) = w + s + y + r + b + g = 100%

色みを c(クロマチックネス) = y + r + b + g とまとめると

(*ここでは色を100%で表わすということをまず頭に入れてください。)

NCSはオストワルトと同様に明度や彩度という概念はなく、明度は「理想的な黒への類似度(w)」、彩度は「理想的な色への類似度(c※)」で表す。

※ c は「クロマチックネス」 で、白とも黒とも類似性が全くない、理想的な色との類似度

感覚的な例えなのですが、wとsの割合で「明度」が分かり、c(クロマチックネス)で色み量「彩度」が分かります。

● 等色相面と色表示

NCS等色相面では、

「黒への類似度(s)」

「クロマチックネス(c)」

「色相(Φ)」

を連記して色を表示する。

sc-Φ

ちなみにΦはフィーとかファイと読みます。(わたしは団子と呼んでいますが。(笑))

0の場合は「00」、クロマチックネスが100の「純色」の場合は「c」で表示し、表示されない白への類似度は、100から黒への類似度とクロマチックネス数値をを引いて求める。

● 色相環 (ここは色相のみについての説明です。)

色相はΦ(フィー)といい、6主要色の黄(Y)、赤(R)、青(B)、緑(G)が色相環を4等分した位置に置かれ、隣り合う2色に対する類似度で%で表示される。

中央の数字は後ろの記号で表される色への類似度を表し、表示順序は決まっていて、逆になることはない。(Y → R → B → G)

4色のうちの1色だけに近似する場合は、「Y」のように一文字だけで表示される。

ここは色相Φに関するところですが、

F(色)=W+S+C の

c(クロマチックネス) = y + r + b + g にも関係するところです。

ここは分かりづらいかもしれないので後で書きくわえますね。

● 色表示

(ここは実際にNCSで使われる数字や記号を使って色をどう表示するのかの説明です。)

ここまでで3時間かかりました。(苦笑)

もう仕事の時間なので止めます。

〆を書いていませんが、勉強されている方はおおよそ意味が分かるはずです。

また追記するかもです。

受験される方はまた覗いてね。分からないことがあれば書き込みして下さいね。^^

では~~~~ (^0^)/

タグ :NCS表色系

2009年11月20日

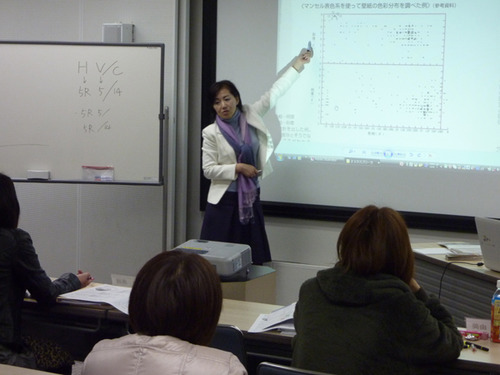

『OBS・カラーコーディネーター検定2級対策講座』終了

10月から始まった

『OBS・カラーコーディネーター検定2級対策講座』

昨日終了致しました。

『カラーコーディネーター検定』は東京商工会議所の主催で行われている資格検定です。

カラーを扱うプロして知っておくべき知識がかなり突っ込んだレベルで盛り込まれています。

検定試験に合格することは簡単でも、この検定2級の知識を人に説明出来るくらいに理解しておればかなりな専門的知識を身につけていることになります。今後、色に関する視点がマジに変わってゆくと思います。

受講生の方は色彩学に関しては初めての方がほとんどでしたので、2級レベルを理解しながら覚えることは情報が多くかなり大変だと思います。が、しかし、検定合格はまず過去問題を解くことが先決です。今の時点でよく意味が分かっていなくても答えを選択できるってことが合格への近道なのです。合格は100点満点中の70点です。練習問題は80~85点を目指し追い込みをかけてください。

受講生の方は色彩学に関しては初めての方がほとんどでしたので、2級レベルを理解しながら覚えることは情報が多くかなり大変だと思います。が、しかし、検定合格はまず過去問題を解くことが先決です。今の時点でよく意味が分かっていなくても答えを選択できるってことが合格への近道なのです。合格は100点満点中の70点です。練習問題は80~85点を目指し追い込みをかけてください。

今日は最終日でしたので、気持ちはもっと優雅に終えたかったのですが、なんせテキストに掲載されてる内容が多く、7回という時間では実にタイトでした。皆さんのお名前を覚えることもままならず、最後まで押せ押せ状態で講座が終ってしまったこと申しわけなく思っています。もし、このブログを見ている方がいらしたら質問お受けいたしますので、どうぞ遠慮なく書き込みまたはメッセ―ジ(メール)くださいませ<(__)>。

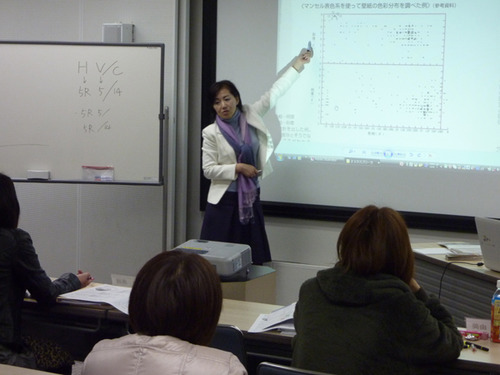

ちなみにこの写真で見えてる感じのわたくしのインナーとストールの関係は、フォカマイユ配色 (“フォ”とは「偽りの」という意味がありカマイユより色相やトーンにやや違いがある配色) 、もしくはトーイントーン配色 (同一もしくは類似トーンの中から選ばれた配色で色相は自由に選択できる) 、またドミナントトーン配色 (“ドミナント”とは「支配的な」という意味で特にトーンを支配的に統一したような多色配色) と解釈して良いかと思います。

ちなみにこの写真で見えてる感じのわたくしのインナーとストールの関係は、フォカマイユ配色 (“フォ”とは「偽りの」という意味がありカマイユより色相やトーンにやや違いがある配色) 、もしくはトーイントーン配色 (同一もしくは類似トーンの中から選ばれた配色で色相は自由に選択できる) 、またドミナントトーン配色 (“ドミナント”とは「支配的な」という意味で特にトーンを支配的に統一したような多色配色) と解釈して良いかと思います。

実はNCSや配色調和論(ジャッド、ムーン&スペンサー等)のところを詳しく説明出来ていません。ここ最近時間があまりなくどこまで書けるかわかりませんが、試験までにはできるだけこのブログで説明・解説をしてゆきたいと思います。(このブログに気がついてくださることを祈ります。(アセ;))

最後に、

受講生の皆さまにはお聞き辛いところや分かりづらかった説明が多々あったかと思います。どこかでお逢いすることがありましたら質問等、お気軽にお声かけくださいませ。

全員の合格をお祈りいたします。

また、OBS様、この講師依頼をして下さいました○○社様には大変感謝しております。

来年度、この講座が開けることを期待して感謝の言葉とさせていただきます。

♥ありがとうございました♥

『OBS・カラーコーディネーター検定2級対策講座』

昨日終了致しました。

『カラーコーディネーター検定』は東京商工会議所の主催で行われている資格検定です。

カラーを扱うプロして知っておくべき知識がかなり突っ込んだレベルで盛り込まれています。

検定試験に合格することは簡単でも、この検定2級の知識を人に説明出来るくらいに理解しておればかなりな専門的知識を身につけていることになります。今後、色に関する視点がマジに変わってゆくと思います。

受講生の方は色彩学に関しては初めての方がほとんどでしたので、2級レベルを理解しながら覚えることは情報が多くかなり大変だと思います。が、しかし、検定合格はまず過去問題を解くことが先決です。今の時点でよく意味が分かっていなくても答えを選択できるってことが合格への近道なのです。合格は100点満点中の70点です。練習問題は80~85点を目指し追い込みをかけてください。

受講生の方は色彩学に関しては初めての方がほとんどでしたので、2級レベルを理解しながら覚えることは情報が多くかなり大変だと思います。が、しかし、検定合格はまず過去問題を解くことが先決です。今の時点でよく意味が分かっていなくても答えを選択できるってことが合格への近道なのです。合格は100点満点中の70点です。練習問題は80~85点を目指し追い込みをかけてください。今日は最終日でしたので、気持ちはもっと優雅に終えたかったのですが、なんせテキストに掲載されてる内容が多く、7回という時間では実にタイトでした。皆さんのお名前を覚えることもままならず、最後まで押せ押せ状態で講座が終ってしまったこと申しわけなく思っています。もし、このブログを見ている方がいらしたら質問お受けいたしますので、どうぞ遠慮なく書き込みまたはメッセ―ジ(メール)くださいませ<(__)>。

ちなみにこの写真で見えてる感じのわたくしのインナーとストールの関係は、フォカマイユ配色 (“フォ”とは「偽りの」という意味がありカマイユより色相やトーンにやや違いがある配色) 、もしくはトーイントーン配色 (同一もしくは類似トーンの中から選ばれた配色で色相は自由に選択できる) 、またドミナントトーン配色 (“ドミナント”とは「支配的な」という意味で特にトーンを支配的に統一したような多色配色) と解釈して良いかと思います。

ちなみにこの写真で見えてる感じのわたくしのインナーとストールの関係は、フォカマイユ配色 (“フォ”とは「偽りの」という意味がありカマイユより色相やトーンにやや違いがある配色) 、もしくはトーイントーン配色 (同一もしくは類似トーンの中から選ばれた配色で色相は自由に選択できる) 、またドミナントトーン配色 (“ドミナント”とは「支配的な」という意味で特にトーンを支配的に統一したような多色配色) と解釈して良いかと思います。

実はNCSや配色調和論(ジャッド、ムーン&スペンサー等)のところを詳しく説明出来ていません。ここ最近時間があまりなくどこまで書けるかわかりませんが、試験までにはできるだけこのブログで説明・解説をしてゆきたいと思います。(このブログに気がついてくださることを祈ります。(アセ;))

最後に、

受講生の皆さまにはお聞き辛いところや分かりづらかった説明が多々あったかと思います。どこかでお逢いすることがありましたら質問等、お気軽にお声かけくださいませ。

全員の合格をお祈りいたします。

また、OBS様、この講師依頼をして下さいました○○社様には大変感謝しております。

来年度、この講座が開けることを期待して感謝の言葉とさせていただきます。

♥ありがとうございました♥